Der Vorläufer des Nord-Ostsee-Kanals

Der Plan, quer durch Schleswig-Holstein eine künstliche Wasserstraße zwischen Nordsee und Ostsee zu schaffen, wurde bereits seit dem 16. Jahrhundert diskutiert. Aber erst unter der Herrschaft des dänischen Königs Christian VII. (1766 bis 1808) wurde die erste schiffbare Verbindung zwischen den beiden Meeren realisiert. Mit dem Bau wurde 1777 begonnen. Im Oktober 1784 wurde der Schleswig- Holsteinische-Canal, wie der Alte Eiderkanal anfänglich hieß, ohne große Festlichkeiten mit der Probefahrt zweier Schiffe in Betrieb genommen.

Der Alte Eiderkanal – eine große wasserbautechnische Leistung der damaligen Zeit–verband die Kieler Förde mit der Eider bei Rendsburg. Von dort aus fuhren die Schiffe eiderabwärts bis Tönning. Mit einer Breite von 28,7 Metern und einer Tiefe von 3,45 Metern hatte der Eider-Kanal für die damalige Zeit beachtliche Ausmaße. Die rasante Entwicklung im Schiffsbau machte es ab der Mitte des 19. Jahrhunderts erforderlich, über eine neue künstliche Wasserstraße zwischen Nord- und Ostsee nachzudenken. Konkreter wurden die Überlegungen ab 1867, als Schleswig- Holstein nach dem Deutschen Krieg (1866) eine preußische Provinz wurde.

Die Planungen

Zunächst musste die Frage geklärt werden: „Wo soll es längsgehen?“ Wie nicht anders zu erwarten, gab es dazu viele Meinungen: Von Brunsbüttel nach Rendsburg und von da aus über den Westensee nach Kiel, von Glückstadt nach Kiel, von Husum nach Eckernförde oder Flensburg, von der Unterelbe zur Neustädter Bucht. Brunsbüttel an der Unterelbe stand schnell als geeignetster Standort für den Nordsee- Anschluss fest. Klar war auch, dass es von da aus weiter nach Rendsburg gehen sollte. Strittig war zunächst noch die Frage, wo der Kanal in die Ostsee münden sollte. Es gab zwei Alternativen: die kürzeste Strecke über den Wittensee nach Eckernförde oder die längere Strecke, dem alten Eiderkanal folgend, nach Kiel. Ausschlaggebend war schließlich der Gesichtspunkt, dass Kiel der Hafen der Kriegsflotte war. Die damaligen strategischen Überlegungen forderten, dass die Schiffe möglichst schnell von der Ostsee in die Nordsee gelangen sollten. Das Bereitstellen der Gelder ging dann auch ziemlich schnell über die Bühne.

Der Bau des Kanals

Nachdem alles geklärt war, legte Kaiser Wilhelm I. am 3. Juni 1887 in Kiel- Holtenau den Grundstein zum Bau des Nord-Ostsee-Kanals. In den folgenden acht Jahren arbeiteten bis zu knapp 9.000 Menschen aus unterschiedlichen Nationen an diesem Projekt. Zehn Stunden pro Tag arbeiteten sie für Stundenlohn von 30 Pfennigen. Neben der reinen Menschenkraft mit Spaten und Schiebkarre wurde auch die modernste Technik der damaligen Zeit eingesetzt: Eimerkettenbagger, schwimmende Eimerkettenbagger und Lorenbahnen zum Abtransport des Aushubs. Mehr als 80 Millionen Kubikmeter Erde wurden ausgehoben und bewegt. Und das war nicht immer ganz einfach, denn die Trasse führte auch durch moorige Gegenden. Als problematisch erwies sich auch die Streckenführung zwischen Rendsburg und Kiel, da die neue Trasse den stark gewundenen Eider-Kanal mehrmals kreuzte, dessen Betrieb aber während der Bauzeit erhalten bleiben musste.

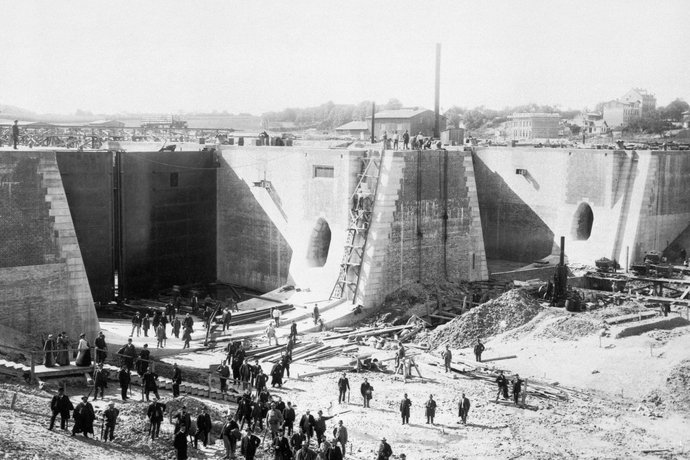

Schleusen

Eine wichtige Voraussetzung für einen geregelten Schiffsverkehr auf dem Nord- Ostsee-Kanal ist es, einen gleichmäßig hohen Wasserstand zu halten. Um die wechselnden Wasserstände der Elbe und der Ostsee dem konstanten Wasserspiegel im Kanal anzugleichen, wurden in Brunsbüttel und in Kiel- Holtenau Schleusenanlagen mit je zwei Schleusenkammern gebaut. Die 1895 eröffneten Alten Schleusen haben eine nutzbare Länge von 125 Metern, eine Breite von 22 Metern und eine Sohlentiefe von 10,20 Meter. Die Bauwerke gelten als große technische Meisterleistungen jener Zeit.

Brücken und Fähren

Durch den Bau des Nord-Ostsee- Kanals wurden nicht nur Wälder und Felder zerschnitten, sondern auch bestehende Verkehrsverbindungen und sogar Ortschaften. Die Gemeinde Sehestedt wurde vom Kanalbau besonders hart betroffen. Die Kanal-Trasse wurde mitten durch den Ort gelegt. Ein Teil des Ortskerns, darunter auch ein Teil des alten Friedhofs, verschwand im Kanalbett. Für den damals stark florierenden Eisenbahnverkehr und für wichtige Straßenverbindungen wurden zwei Hoch-, vier Dreh- und eine Prahm-Brücke errichtet, an untergeordneten Straßen 14 Fährstellen. Die beiden kombinierten Straßen-Eisenbahn-Hochbrücken von Grünental und Levensau waren imposante Brücken-Konstruktionen mit monumentaler Ausstrahlung. Bei Grünental querten die Eisenbahnlinie von Heide nach Neumünster und eine Landstraße den Kanal, bei Levensau die Bahnlinie Kiel–Eckernförde sowie eine Kreisstraße. Aufgrund der Mastenhöhe der damaligen Schiffe wurde die lichte Höhe der Hochbrücken auf 42 Meter festgelegt.

Die aus Altona kommende Marschenbahn wurde über zwei Drehbrücken bei Taterpfahl (zwischen dem Hafen Ostermoor und Kudensee) über den Kanal geführt. Die Stadt Rendsburg konnte gleich mit zwei Drehbrücken aufwarten: Eine kombinierte für den Straßenverkehr und der Rendsburger Kreisbahn sowie eine zweiarmige Drehbrücke für die Eisenbahnstrecke Flensburg–Neumünster. Um den starken Straßenverkehr zwischen Kiel und Friedrichsort zu bewältigen, wurde eine zweiflügelige Prahm-Drehbrücke errichtet. Die übrigen Straßen waren damals noch nicht so stark befahren. Hier waren 14 Fähren im Einsatz, um Fuhrwerke und Fußgänger über den Kanal zu befördern. Die Fähren – damals einfache offene Boote – wurden von zwei Mann mittels an beiden Ufern befestigten Drahtseilen von Hand über den Kanal gezogen. An jeder Fährstelle wurde ein Wohnhaus für den Fährmann gebaut. Damals wurde auch festgelegt, dass die Benutzung der Fähren kostenfrei ist.

Die Einweihung

Nach seiner Fertigstellung hatte der Kanal noch nicht die heutigen Ausmaße: Er war 66,7 Meter breit und neun Meter tief. Es waren Schiffe bis 135 Meter Länge, 20 Meter Breite und acht Meter Tiefgang zugelassen.

Die feierliche Eröffnung durch Kaiser Wilhelm II. erfolgte vom 19. bis zum 22. Juni 1895. Die Feiern begannen am 19. Juni auf einer extra für diesen Zweck erbauten Insel auf der Binnenalster in Hamburg. Mit einem Schiffskorso ging es dann von Brunsbüttel nach Kiel. Voran die kaiserliche Yacht „Hohenzollern“, gefolgt von 22 Paradeschiffen, darunter 14 Einheiten anderer Seefahrtnationen. Ihren Höhepunkt erreichten die Feierlichkeiten an den Holtenauer Schleusen mit der Einweihung des Kanals. Kaiser Wilhelm II. taufte den Kanal – der während der Planungs- und Bauphase unter dem Namen Nord-Ostsee-Kanal lief – zu Ehren seines Großvaters Kaiser Wilhelm I. auf den Namen „Kaiser-Wilhelm-Kanal“. Erst 1948 erhielt er wieder seinen ursprünglichen Namen zurück. Und – was heutzutage wirklich nicht mehr selbstverständlich ist – mit 156 Millionen Mark Baukosten blieb das ehrgeizige Projekt im Rahmen dessen, was auch veranschlagt worden war.

Der Nord-Ostsee-Kanal war gerade eingeweiht, da befasste man sich schon mit Plänen zu seiner Verbreiterung. Auch hier waren militärisch-strategische Gründe ausschlaggebend. Das hing mit der neuen Generation von Kriegsschiffen zusammen, für die die Fahrrinne des Kanals weder breit noch tief genug war. So wurde der Kanal von 1907 bis 1914 bei laufendem Betrieb von 62 Metern auf zehn Meter verbreitert und von neun auf elf Meter vertieft. Auch mussten die bestehenden Drehbrücken durch Neubauten ersetzt werden. Die beiden Eisenbahn-Drehbrücken bei Taterpfahl wurde durch die Eisenbahn- Hochbrücke Hochdonn ersetzt, eine einarmige Straßen-Drehbrücke in Rendsburg durch eine zweiarmige, die beiden einarmigen Eisenbahn-Drehbrücke von Rendsburg durch die Eisenbahn- Hochbrücke. Auch wurden in Brunsbüttel und Kiel jeweils zwei neue Schleusen gebaut.

Was vom ursprünglichen Kanal noch zu sehen ist

Da der Nord-Ostsee-Kanal im Laufe seiner mehr als 100-jährigen Geschichte den neuen Anforderungen angepasst wurde, hat er sich stark verändert. Vom Ursprungs-Kanal sind nur noch wenige Zeugnisse erhalten geblieben.

Zu den aus der Bauzeit des Kanals erhaltenen Bauwerken gehören die Alten Schleusen in Brunsbüttel und Kiel-Holtenau. In Brunsbüttel sind die Anlagen noch in Betrieb, in Kiel-Holtenau wurden sie Mitte 2014 aufgrund baulicher Schäden stillgelegt. Die Bausubstanz ist so stark geschädigt, dass die Schleuse nicht mehr instandgesetzt werden kann. Ein Ersatzneubau ist erforderlich.

Die 1893/94 erbaute Levensauer Hochbrücke ist die einzige noch erhaltene Brücke aus der Bauphase des Nord-Ostsee- Kanals. Mit der geplanten Verbreiterung des Kanals wird auch sie einem Neubau weichen müssen. Die 1892 erbaute Grünentaler Hochbrücke wurde im Mai 1988 abgerissen. Erhalten geblieben sind lediglich die einstigen Brückenköpfe, die heute beliebte Aussichts- Plattformen sind. Auf der Nordseite befindet sich eines der 25 Tonnen schweren Steinreliefs mit dem kaiserlichen Wappen-adler, die einst die vier Türme der alten Hochbrücke zierten.

Am Ausgang des Nord-Ostsee-Kanals zur Kieler Förde befindet sich eine kleine Grünanlage. Hier steht der 1895 erbaute Leuchtturm, den viele als eines der schönsten Leuchtfeuer an Deutschlands Küsten ansehen. Der 20 Meter hohe runde Backsteinturm mit achteckigem Unterbau dient heute als Trauzimmer.

Über der Tür des Leuchtturms symbolisiert ein Relief von Ernst Herters den Bau des Nord-Ostsee-Kanals. Es zeigt die beiden Meerjungfrauen „Nordsee“ und „Ostsee“, die sich die Hände reichen. Der Innenraum des Leuchtturms wird Drei- Kaiser-Halle genannt. In ihr befinden sich drei Gedenktafeln – je eine für Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II., jenen drei Kaisern der Wilhelminischen Ära, die den Bau des Kanals ermöglichten.

Es sind nicht nur die Bauwerke, die an die Zeit des ersten Kanals erinnern, auch in der Landschaft selbst lassen sich noch Zeugen der Vergangenheit finden.

Die ursprüngliche Trasse des Kanals folgte dem Lauf der Eider durch den Borgstedter See. Der Vorteil des geringeren Arbeitsaufwandes beim Bau wurde aber mit einem Nachteil erkauft, dass der Kanal in einer sehr engen Kurve verlief. Der Kurvenradius war so klein, dass sich dieser Kanalabschnitt schon kurz nach der Fertigstellung als Hindernis für die neu entwickelte, größere Schiffsgeneration erwies. So wurde dieser Engpass im Zuge der ersten Kanal-Verbreiterung beseitigt, indem einige hundert Meter weiter östlich ein neues Kanalbett gegraben wurde. So entstand die Rader Insel, die gut zwei Kilometer lang und 500 Meter breit ist. – Werner Siems